2021/01/26更新

他人事じゃない!冬に注意すべき火事の原因

仕事

冬は空気が乾燥して火災が発生しやすいだけでなく、暖房器具などの火気を使う機会も増えることから、火事が多い季節と言われています。

消防署のサイレンを聞き、どこかで火事が…と考えているかもしれませんが、他人事ではありません。

今回は住宅火災の原因だけでなく、注意したい建設現場での火災原因についても紹介します。

火災の原因

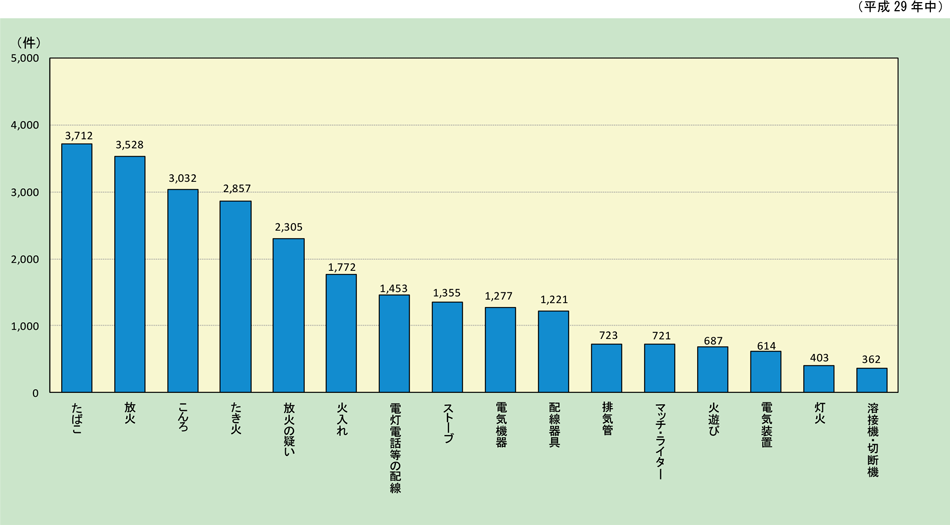

総務省消防庁から公表されている「平成30年版 消防白書」によると、平成29年中の出火件数3万9,373件のうち失火による火災は全体の70.5%と言われています。

失火とは、過失から起こしてしまう火事のことで、その中でも火気の取り扱いの不注意や不始末がが多くなっています。

もっとも多いのは「たばこ」

出典:4.出火原因 | 平成30年版 消防白書 | 総務省消防庁

火災の出火原因としてもっとも多いのは「たばこ」です。その中で62.5%は不適切な場所への放置によるもの。

たばこのポイ捨てや寝たばこはもちろん、灰皿に吸い殻を溜めすぎなども火事の原因となります。

3番目に多い出火原因の「こんろ」では、ガスこんろが原因となる火事がもっとも多く、約半数が消し忘れによるものです。

日常生活で気をつけること

身近な出火原因を防ぐためにも、日頃から以下のことに気をつけましょう。

たばこ

寝たばこやポイ捨ては絶対にしてはいけません。

吸い殻を捨てるときは、灰皿に捨て、水で完全に消火したことを確認しましょう。

また、吸い殻が溜まった状態にしておくのもNGです。

こんろ

調理中にこんろから離れないことはもちろんのこと、周囲に燃えやすいものを置かないよう注意しましょう。

周囲のものだけでなく、着衣に着火する場合もあります。

こんろを使用する際は、燃えにくい素材のエプロンやアームカバーを着用すると、より安心です。

古いこんろは安全機能がついていない場合もあります。自宅で使用しているこんろの一度見直しも行いましょう。

ストーブ

ストーブの近くに可燃物を置いたり、洗濯物を乾かすために使用するのは危険です。

外出時や就寝時は、必ず消しましょう。

コード

コンセント周りに埃が溜まっていたり、プラグのさしっぱなしも出火の原因となります。

使っていないプラグは抜いておき、プラグやコンセンは定期的に掃除をしましょう。

また、コードを束ねた状態での使用や、傷ついたコードの使用も危険です。

要注意!建設現場での火災

建設現場での主な出火原因① 溶接・溶断作業関係

建設現場ならではと言えるのが、溶接・溶断作業による出火です。

溶接・溶断作業時には周囲を不燃性のシートで覆い、可燃物の除去など周囲の点検・管理はもちろん、消火準備を徹底して行いましょう。

建設現場での主な出火原因② 放火・放火の疑い

施錠されていない建設現場に、放火されるケースも少なくはありません。

夜間の出入り口の施錠と、出入者のチェックを行い、不審火が起こらないよう管理しましょう。

建設現場での主な出火原因③ たばこ

燃えやすい資材や薬品などがある建設現場では、特に喫煙時のルールが重要となります。

喫煙所の確認や、喫煙時の注意事項の周知を行いましょう。

建設現場での防火管理

火花が飛び散ったり、危険物を取り扱う建設現場では、防火管理業務の徹底が求められます。

危険物は必要最低限の量を持ち込み、不燃性の保管庫などに入れて施錠・管理しましょう。

また、避難通路や防火戸の周辺に資材などを放置しないなど、万が一火災が起きてしまった場合に、延焼が拡大しないよう注意が必要です。

参考:工事中の防火管理

冬は特に注意しよう

火災は家や財産を燃やすだけでなく、人の命も奪う恐ろしい災害です。

季節に関係なく、火元の管理には日頃から注意が必要ですが、火災が起きやすいと言われる秋から冬にかけては特に気をつけましょう。

BUILDのSNSをフォローして

最新情報をチェックしよう!