2022/10/27更新

火薬取扱保安責任者とは?試験内容・勉強方法を教えます!

仕事

「火薬取扱保安責任者」は、数ある建設業種の中である特定の分野で必要となる資格の一つです。

会社によっては、資格取得が必須のところもあるでしょう。

この記事では「火薬取扱保安責任者」とはどんな資格なのか、試験内容や独学勉強法について解説していきます。

目次

火薬取扱保安責任者は何ができる?

職種によっては聞き慣れない人もいるかと思います。

まずは火薬取扱保安責任者がどんな資格なのか、持っていると何ができるのかを知っていきましょう。

どんなときに使える?

火薬取扱保安責任者は危険物である火薬を適切な知識を使って保管・消費の管理をすることができる国家資格です。

火薬は適切に取り扱い、保管しなければ人の命も奪う大事故につながる可能性があります。

従って、火薬を火薬庫などで保管し、使用する場所には「火薬取扱保安責任者」を配置することが法律で義務付けられています(火薬取締法第30条第2項)。

それだけ責任のある資格なのです。

具体的にこの資格が必要となるタイミングとしては、トンネル工事や資源採掘現場で発破作業を行う際や鉄工所などで必要となります。

建設業ではありませんが、花火師もこの資格が必要になりますね。

資格の種類

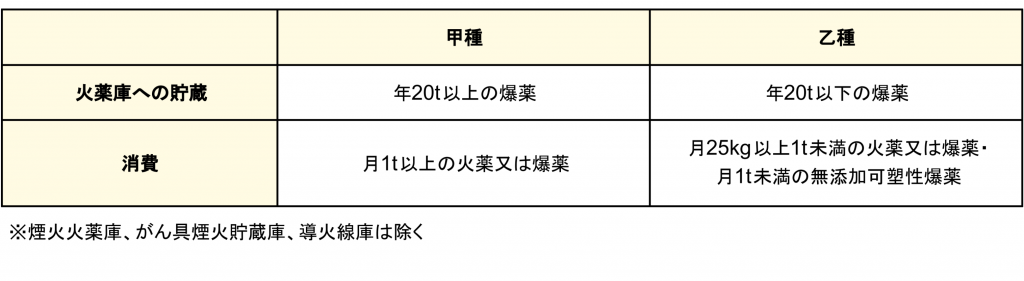

火薬取扱保安責任者には2種類あり「甲種」「乙種」とあります。

資格の種類により火薬庫に保存できる爆薬及び火薬量の上限や、消費量や種類が変わります。

どちらの資格を持っているかどうかでその場に配置する人選も変わってきます。

火薬取扱保安責任者の試験について

火薬取扱保安責任者の合格率は、甲乙ともにおおよそ55%です。

学歴、実務経験、年齢制限もなくスポット的に需要がある国家資格なので、以下の試験内容、おすすめの勉強法もチェックしてみてください。

勉強すれば誰でも取得できます!

試験内容

甲種乙種ともに4肢・6肢択一問題、火薬類に関する法令20問、一般火薬学20問の計40問を2時間で回答します。

法令は火薬取締法の中から出題され、一般火薬学は火薬の構成や成分など火薬や爆薬そのものの知識を問う問題となっています。

合格規準

合格基準は各科目ごとに60点、つまり12問ずつ正解しなければなりません。

先ほども示した通り合格率は甲乙ともにおおよそ55%ですが、甲種の方が貯蔵量、消費量が多いため、試験の難易度は上がります。試験範囲が広くなるイメージです。

試験時期

試験時期は毎年9月上旬、願書受付は6月下旬となっています。

住民票なども必要となるので余裕を持って準備しましょう。

受験費

受験費は甲乙ともに18,000円です。そのほか簡易書留郵便などで若干の費用がかかります。

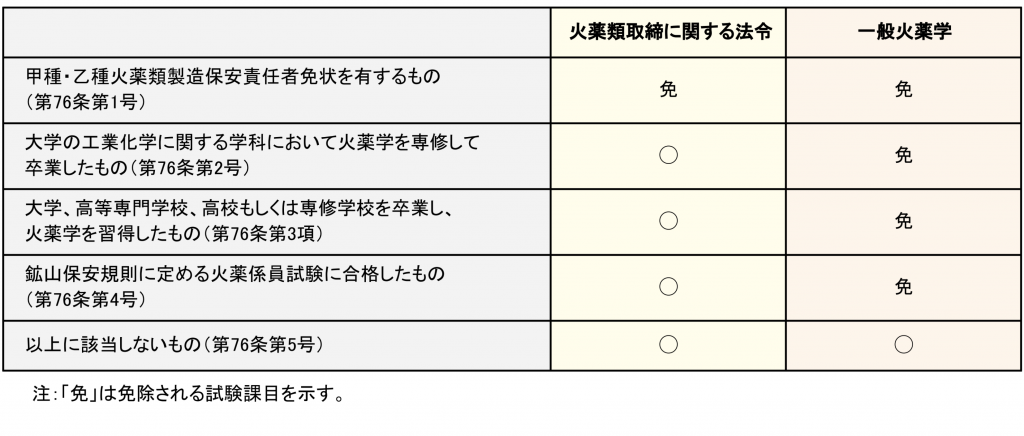

受験科目の一部免除について

既に取得した資格や学校で火薬に関する授業を受講した経歴があると、甲乙ともに受験科目が免除されることがあります。

重要事項ですのでしっかりチェックしましょう。

引用元:公益社団法人 全国火薬類保安協会 令和4年度 甲種・乙種火薬類取扱保安責任者及び丙種火薬類製造保安責任者 試験案内(抜粋)

実施団体

公益社団法人 全国火薬類保安協会

試験の詳細については協会ホームページからチェックできます。

全国火薬類保安協会HP

おすすめの勉強法

ここからは、火薬取扱保安責任者を取得するための独学勉強法、コツについて解説します。

テキスト・問題集

テキストは購入するとしても法令のみでいいでしょう。

実施団体が販売している以下のテキストをおすすめします。

この1冊で火薬に関する法令は網羅することができます。

問題集は以下をおすすめします。

毎年出版されているこの問題集は、最新の過去問題から8回分の試験を収録、解答解説しています。

火薬類取締法、一般火薬学両方を学習することができます。

勉強法

基本は過去問題を何度も解き、問題の傾向を暗記しましょう。

過去の傾向から見ていくと新規に追加される問題は1、2問です。そのほかは全て過去に出題されたことのある問題が出題されます。

過去問を制すると資格が取得できるのです。

法令は堅苦しく頭に入りにくいので、詳細はテキストを見ながら補填する形がいいでしょう。

先ほど紹介した問題集には過去8回分の過去問が収録されているのでそれを2周、毎日1時間、火薬取締法と一般火薬学の問題を交互に、2ヶ月解き続ければ十分な点数で合格することが期待できます。

火薬取扱保安責任者を取得しよう

火薬取扱保安責任者はトンネル工事などで火薬や爆薬を保管、消費するために配置しなければならない需要のある資格であることや、資格試験の詳細や勉強法について解説してきました。

受験資格に条件がないので、しっかり勉強すれば誰でも取れる資格です。

国家資格として自分のステータスになりますし、持っているだけで活躍の場が広がります。

ぜひ受験して火薬取扱保安責任者になりましょう!

BUILDのSNSをフォローして

最新情報をチェックしよう!