2024/09/25更新

季節の変わり目に起こる不調とは?元気に過ごす4つの基本習慣

健康

2020年6月6日公開 2024年9月25日更新

暑い日が続いたと思えば、雨でひんやりしたりと、天気がコロコロ変わる季節の変わり目。

気をつけてはいたものの、体調を崩してしまった人やなんだか体がだるい人もいるのではないでしょうか?

今回は、季節の変わり目に起きる体の不調と、毎日を元気に過ごすために習慣化したい4つの基本を紹介します。

目次

季節の変わり目は体調を崩しやすい?

寒暖差や気圧の差が激しくなりやすい時期は、倦怠感を感じたり、体調不良を起こしやすくなります。

そのため、3〜4月、6〜7月、9〜11月は、季節の変わり目として注意が必要です。

季節の変わり目に起きる体調不良は、主に自律神経の乱れが原因です。

自律神経には、活動しているときに活発になる「交感神経」と、リラックスしているときに活発になる「副交感神経」があります。

この2つがバランスをとることで、私たちの心と体の健康は保たれていますが、寒暖差や気圧差が大きくなると、自律神経のバランスは乱れやすくなります。

どのような不調が起きるのか

寒暖差や気圧差によって起きる不調には、以下のようなものがあります。

頭痛

激しい寒暖差、気圧差だけでなく、環境の変化などによるストレスで、頭痛の症状が出る場合があります。

▽頭痛に関する記事▽

肩こり

自律神経のバランスが乱れ、緊張状態が続くと肩こりの原因になります。

また運動不足の場合も、血行が悪くなり肩こりを引き起こします。

肌荒れ

季節の変わり目は紫外線量が増えたり、空気が乾燥し始めたりと、肌荒れしやすい時期です。

新しい環境でのストレスや花粉なども、肌荒れの原因となります。

倦怠感・疲れやすい

自律神経が乱れることで、緊張状態が続き、多くのエネルギーを消費してしまいます。

そのため、倦怠感を感じたり、疲労回復が遅くなったりします。

季節の変わり目に心がけたいこと

様々な不調を引き起こしやすい季節の変わり目ですが、一番大切なのは自律神経を正常に保つことです。

そのためには、規則正しい生活が重要になります。

3食バランスのいい食事をとる

季節の変わり目は何かと仕事も忙しいことが多く、カップ麺や外食で偏った食事になってしまったり、朝ごはんを抜いてしまったりしていませんか?

たんぱく質やビタミン、ミネラルをしっかり摂れるバランスのいい食事を心がけましょう。

- たんぱく質

肉、魚、卵、大豆製品など - ビタミンA

豚肉、ほうれん草・にんじんなどの緑黄色野菜 - ビタミンC

ブロッコリー、ピーマン、いちごなど - ビタミンE

ナッツ類、植物油、緑黄色野菜など - ビタミンB6

マグロ、鶏レバー、バナナなど

また、つい抜いてしまいがちな朝ごはんも、バナナとヨーグルトなど時間がなくても食べやすいものを用意して、なるべく毎朝食べるようにしましょう。

▽時短レシピはこちら▽

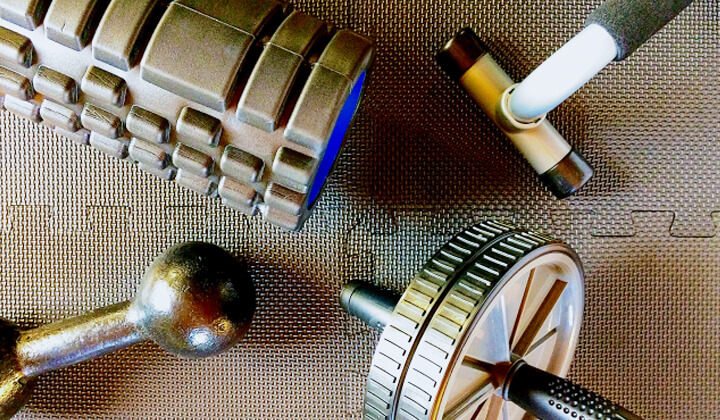

適度な運動

適度な運動はストレス状態にある体をリフレッシュするだけでなく、良質な睡眠や食欲改善の効果もあります。

寝る前の運動は交感神経が活発になり、睡眠の妨げとなるので、日中に軽い運動を取り入れましょう。

湯船に浸かる

ぬるめのお湯(約40℃)を張った湯船にゆっくり浸かることで、副交感神経が働き、リラックスすることができます。

タイミングは、夕食の1時間後、寝る時間の1〜2時間前がベストです。

熱いお湯に浸かると交感神経が活発になるため、寝る前は少しぬるいかなと感じるくらいの温度にしましょう。

温度調節

夏のような暑さを感じる日もあれば、雨が降りひんやりする日もある寒暖差の激しい季節の変わり目は、意識して自分で温度調節を行いましょう。

寒暖差が大きくなると、体温調節が正常にできなくなり、体調不良の原因となります。

一日の中でも、日中と夜では大きな気温差がある場合もあります。

外出時は着脱しやすいカーディガンなどを一枚持ち歩き、温度調節を行ってください。

新しい季節に向けて準備をしよう

新しい季節が始まるというのに、体調が優れない日々が続けば、気分も落ち込んでしまいます。

どれも当たり前のことばかりですが、忙しい季節の変わり目には、ついおろそかになってしまうものです。

なんだかだるい日が続いたときは、生活習慣を見直してみてもいいかもしれませんね!

参考元:

*山梨県厚生連健康管理センター 山梨県厚生連 季節の変わり目にご注意を!~春の体調不良の予防と対策~

*沢井製薬 サワイ健康推進課 季節の変わり目は体調の変化に注意!

BUILDのSNSをフォローして

最新情報をチェックしよう!