2023/12/25更新

連休でも体と脳をフル回転!年末年始は正月遊びで楽しもう!

生活

2020年12月28日公開 2023年12月26日更新

年末年始の連休は、どのように過ごしますか?

家族や親戚で集まって、話をしたり、初詣に出かけたりすることが多いと思いますが、連休中何して過ごそう…と悩んで切る人も多いのではないでしょうか。

特に子どもがいる家庭では、家の中だけで過ごすのは、なかなか難しいですよね。

そこで今回は、この時期だからこそ家族みんなで遊んで欲しい、伝統的なお正月遊びの紹介です。

お正月遊びを楽しむことは、日本の昔ながらの習慣や文化に触れられる絶好の機会。

そして子どもから大人まで脳や体を使うので、ダラダラ過ごしやすいお正月にはもってこいの過ごし方ですよ。

目次

正月遊びの種類

お正月に遊ばれていた遊びは色々ありますが、今回はその中の一部を紹介します。

お手玉

和柄のちりめん生地でできており、小豆が中に入っているイメージのお手玉。

今と形は違いますが、聖徳太子もお手玉で遊んでいたといわれています。

遊び方は色々。

何人かで投げ合ってもよし、1人でジャグリングしてもよし。

立てた棒に当てて倒したり、お手玉を積み重ねたりと、身体能力だけでなく、色々な遊び方を考えることで、想像力の発達にもつながります。

小さな子どもがいる場合は、歌を歌いながらお手玉をぽんぽんと投げて見せることで興味を持たせ、目や耳などの発達にもつながります。

お手玉でジャグリングを見せれば、人気者になれるでしょう!

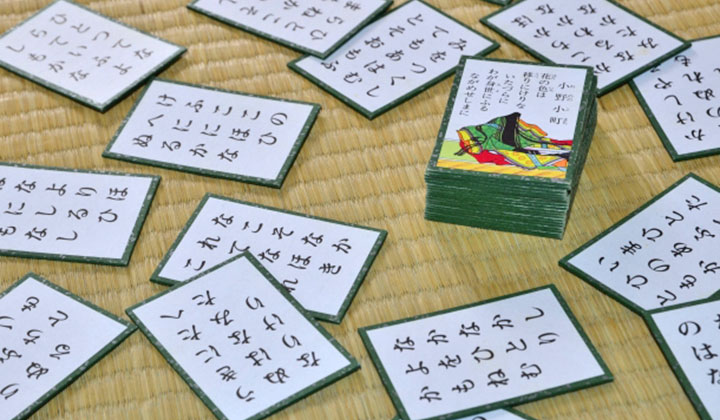

かるた・百人一首

文字札を読んで、それにあった絵札をとって遊ぶかるた。

かるたは元々、貝殻を合わせる「貝合わせ」という遊びに、ヨーロッパからのカードゲームが融合して現在のかるたになったといわれています。

ことわざを学べる古典的ないろはかるたから、その土地の伝統や自然などを学べる郷土かるたなど、現在ではたくさんの種類があります。

言葉や色々な知識をイラストと一緒に覚えられるだけでなく、読まれた文字札を聞いてかるたを取る、集中力や反射神経なども鍛えられます。

百人一首の場合では、歌人が歌った和歌が書かれた札を取るため、記憶力や文の速読などが必要になってきます。

独楽(こま)まわし

こまの裏側に紐を巻いてから投げて回して遊ぶこまや、指でこまの軸をひねって回すこまなど、色々な種類があります。

こまが回る姿は「物事が円滑に回る」「お金が回る」などという意味が込められ、縁起がいいものとしてお正月遊びの由来になったといわれています。

1人で遊ぶ場合は、狭い場所など、こまを回すのが難しい場所でまわせるかで遊んだり、どれだけ多くのこまを回せるかなどがあります。

複数人で遊ぶ場合は、回したこま同士をぶつけて戦わせたり、どちらが長くこまを回せるか勝負する遊び方があります。

紐の巻き方から投げ方まで、練習しないとうまく回せない難しさがあり、大人から子どもへ伝えたい伝承遊びの一つです。

羽根つき

羽子板を持って、羽根を落とさないように打ち合う遊びの羽つきは、1年の厄をはねるとされ、子どもの健康と成長を願うものとして親しまれてきたそう。

羽根つきに使う羽根の先についている黒い球は、ムクジロ(無患子)の実が使われています。

子ども(子)がわずらわ(患わ)ない(無い)と書くことから、女の子が生まれた初正月に無病息災の願いを込めて羽子板を贈る風習があり、そこからお正月遊びの由来になったといわれています。

また、羽根つきで打ち返せず羽根を落としてしまったときに墨を顔に塗るのは、魔除けのおまじないの意味があるのだとか。

人の少ない広場で羽根つきをして体を動かすことで、連休中の運動不足解消にもなります。

福笑い

目を隠して、顔の輪郭が描かれた台紙の上に、目や鼻などの顔のパーツを置いて、できあがりをみんなで笑って楽しむ福笑い。

「笑う角には福来たる」ということわざから縁起がいいとされ、お正月遊びになったといわれています。

縁起物である「おかめ」や「ひょっとこ」の顔が多くありますが、現代では色々な顔があり、みんなで楽しめる遊びの一つです。

年末になると、100円ショップで販売されていることもあるので、気軽に楽しめます。

凧揚げ

空高くあげて遊ぶ凧揚げは、男の子の誕生を祝い、健やかな成長を祈願した儀礼から親しまれてきた遊びです。

願いを込めた凧を空高くあげることで、願い事を天まで届け願いが叶う、子どもが健康に育つとされていました。

その後「立春の季に空に向くは養生のひとつ(新年に外で空を見上げると健康に良い)」という言伝えから、凧揚げがお正月遊びになったといわれています。

凧揚げは、人が少なく電柱や木などがない広場や土手などで遊ぶので、体を動かすこともできる遊びです。

だるま落とし

1年の初めに願いを込めて片目を入れ、飾っておくだるま。

転んでも起き上がることから、縁起がいいとされています。

一方だるま落としのだるまは、落としても(転んでも)起き上がらないため、落として転ばせないようにする=災難のない1年にするという願掛けとして、お正月に遊ばれるようになったといわれています。

遊び方は、だるまを落とさないように下に積まれている積み木を、木槌で叩いて落としていきます。

ひとりで遊んでも、複数人で順番に落として遊ぶことができ、意外にも、積み木を落とすテクニックや集中力が必要となります。

お正月遊びのメリット

昔から年初めに1年の健康や無病息災などの願いを込めて遊ぶお正月遊びは、ダラダラしてしまいがちなお正月休みに、体や頭を動かすのに最適です。

お手玉は手先や体全体の運動、想像力を掻き立てて遊ぶことができたり、かるたでは言葉の学びや記憶力、瞬発力などが鍛えられます。

そのほかにも、身体能力やコントロールする力、遊びを工夫する力など、様々な能力を鍛え伸ばすことができます。

伝統的なお正月遊びで盛り上がろう!

紹介した遊びのほかにも、双六(すごろく)やけん玉、めんこなどがあります。

罰ゲームなどを決めて遊べば、盛り上がること間違いなし!

大人は子どもの頃の懐かしい記憶が蘇ってくるかもしれません。

そんな話を子どもにするのも、もう一つの醍醐味ですね。

また、どうしてお正月に遊ばれるようになったかの由来や言伝えを理解して遊ぶことで、より楽しく日本文化に触れることができますよ。

年末年始の連休は、子どもと一緒にお正月遊びを楽しんでみてはいかがでしょうか。

▽連休に関連するおすすめの記事▽

BUILDのSNSをフォローして

最新情報をチェックしよう!