2023/11/30更新

ビールと発泡酒は何が違う?意外と知らないビールと酒税率のこと

趣味

2019年7月27日公開 2023年11月20日更新

仕事終わりに飲むビールは格別!一杯目のビールは外せない!という人は多いのではないでしょうか?

または、普段は安い発泡酒や新ジャンルで我慢している…という人もいるかもしれません。

でも、ビールと発泡酒はどうして値段が違うのか、第3のビールと呼ばれる新ジャンルとはなんなのかご存知ですか?

2026年の10月から、ビール系飲料の税率が一本化されます。

今更聞けない、ビール、発泡酒、新ジャンルの違いや、それぞれの税率を紹介します。

目次

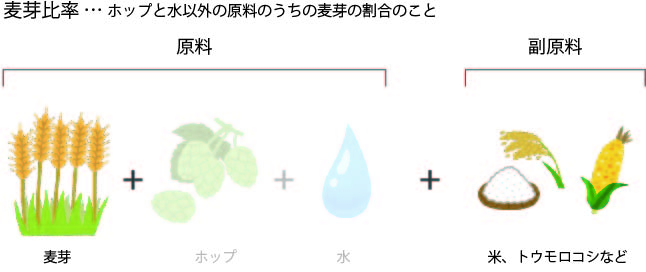

ビールの原料

ビールと発泡酒、第3のビールの違いを知る上で、まずはビールの原料について知っておきましょう。

ビールの主な原料は麦芽とホップと水、その他に副原料(麦芽、ホップ、水以外の原料)である米、コーン、スターチ、糖類などがあります。

副原料は酒税法で使用していいものが決められていて、ビールの味わいや香り、泡立ちなどの調節のために使われます。

ビールと発泡酒の違いは?

ビールと発泡酒の違いは「麦芽比率」と「副原料の内容、使用量」にあります。

麦芽比率とは、ホップと水以外の原料の重量のうち麦芽の重量の割合のことです。

2018年4月に酒税法が改正され、ビールの定義が変わりました。

これまで、麦芽比率67%以上必要だったのに対し、50%以上に引き下げられました。

それに加え、使用できる副原料は麦、米、トウモロコシなどだったのに対し、果実やはちみつ、ハーブ類なども使用可能になりました。

しかし、新たに副原料として使用を認められた果実やはちみつ、ハーブ類などを大量に使用するとビール本来の姿から大きくかけ離れてしまう可能性が考えられるため、麦芽の重量の5%までとされています。

- 麦芽比率50%以上

- 副原料の規定量を上回っていないもの

- 麦芽比率50%以下

- 麦芽比率50%以上でも、副原料の規定量を超えているもの

- 麦芽比率50%以上でも、定められた副原料以外を使用しているもの

麦芽比率が50%を超えていても、副原料の内容や量で発泡酒の分類になる場合もあります。

*参考元:国税庁 平成29年度税制改正によるビールの定義の改正によるQ&A

新ジャンル・第3のビールとは

よく第3のビールと呼ばれる新ジャンルには「リキュール(発泡性)」と「その他の醸造酒(発泡性)」の2種類があります。

どちらもラベルの正面に表示があったので、見覚えがある人もいるでしょう。

発泡酒(麦芽比率50%未満)に麦由来のスピリッツを加えたもの(エキス分が2度以上のもの)

その他の醸造酒(発泡性)

大豆やエンドウ、トウモロコシなどと、糖類、ホップ、水を原料として作られたもの(エキス分が2度以上のもの)

簡単にまとめると、リキュール(発泡性)は発泡酒にスピリッツが加えられたもので、その他の醸造酒(発泡性)では、麦芽を使わず大豆やエンドウなどを発酵させたもの。

この2つはどちらも新ジャンルと呼ばれ、ビールにも発泡酒にも分類されない「その他の発泡性酒類」でした。

しかし、2023年10月の酒税改正により、新ジャンルは発泡酒の中に分類され、酒税法上の区分の表示が「発泡酒②」に変わりました。

なお、2023年からチューハイやサワーなどが「その他の発泡性酒類」に分類され、リキュール(発泡性)が表示されています。

ビール・発泡酒・新ジャンルの商品例

ビール

- ザ・プレミアム・モルツ

- キリン一番搾り

- キリンラガービール

- サントリー生ビール

- アサヒスーパードライ

- アサヒ生ビール

- アサヒオリオン ザ・ドラフト

- サッポロ生ビール黒ラベル

- YEBISU

発泡酒

- キリン淡麗

- スタイルフリー<生>

新ジャンル

【リキュール(発泡性)】

- 金麦

- 本麒麟

- クリア アサヒ

- アサヒ ザ・リッチ

- 麦とホップ

- ホワイトベルグ

【その他の醸造酒(発泡性)】

- ジョッキ生

- のどこし生

- ドラフトワン

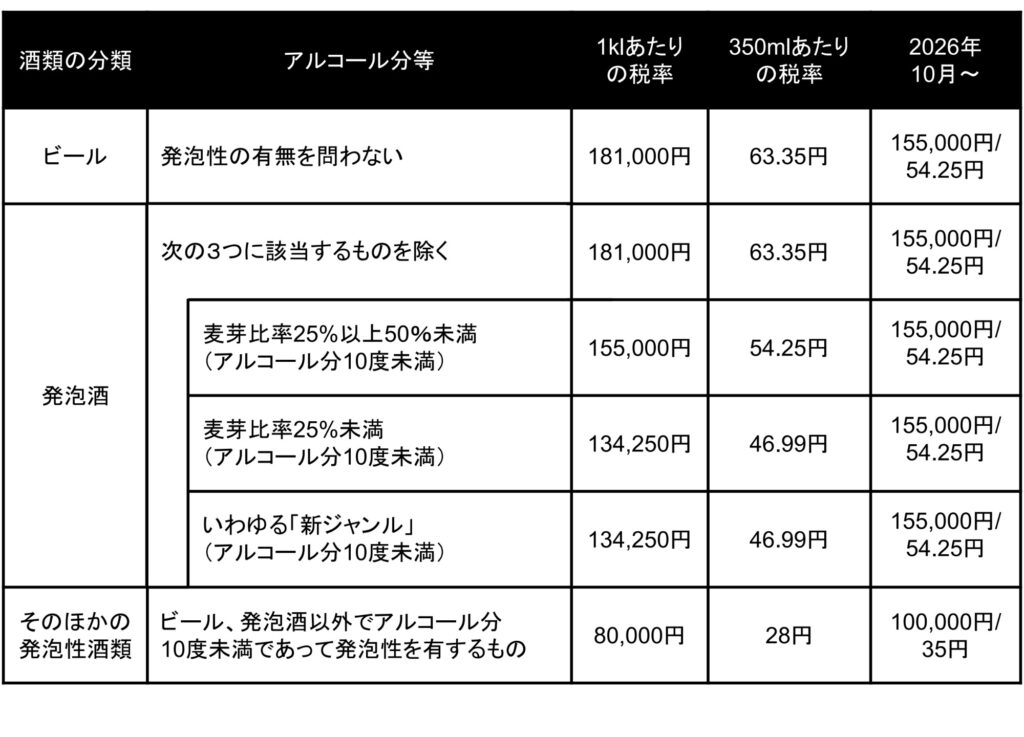

値段が違うのは2026年9月まで

発泡酒はビールより安いというイメージがある人は多いと思いますが、酒税法では麦芽比率をもとにビールや発泡酒の酒税が定められているからです。

発泡酒の中でも麦芽比率やアルコール分などにより、酒税は変わります。

そして2023年10月から、新ジャンルは「発泡酒」に分類され、350mlあたりの酒税が37.80円から46.99円に引き上げられました。

2026年の10月には、54.25円となり、ビール、発泡酒、新ジャンルの酒税が一本化される(同じ酒税率になる)予定です。

*参考元:国税庁 酒税率一覧表(令和5年10月1日~令和8年9月30日)

もっとビールを楽しもう

金麦が発泡酒だと思っていた人はいませんか?

実は、金麦は新ジャンルのリキュール(発泡性)に分類されていました。

このように、今の新ジャンルは、ビールの味にとても近づき、特に発泡酒と新ジャンルとでは区別なく同じように飲まれるようになっています。

そのため、酒税率の改正もされ、表示方法も変更になりましたが、厳密に見てみると、ビール、発泡酒、新ジャンルには違いがあることがわかりました。

なんとなくビールや発泡酒を選んでいる人もいたかもしれませんが、少し見方が変わりそうですね。

ビールについてちょっと知識が深まるだけで、楽しみ方はグッと広がりますよ!

▽お酒に関するそのほかの記事▽

BUILDのSNSをフォローして

最新情報をチェックしよう!