2023/05/08更新

【伝統建築】日本の美しき城郭建築とは?様式や縄張りを知る

仕事

日本各地にはそれぞれの地の象徴となるようなお城がいくつも建造されています。

莫大な時間とお金をかけて造られた城は、多くの人の知恵と労働力が費やされ、見る人を魅了する力を持っています。

そんな城ですが、もちろん建築のスタイルによって様々な種類があります。

今回はそんな日本の城郭建築について紹介していきます。

目次

城郭建設とは

城郭建築(じょうかくけんちく)とは、堀や櫓などからなる建築物のこと。

敵の侵入を防ぐため丈夫に作られており、また敵を攻撃するために工夫された構造になっています。

軍事施設としてしっかりとつくられ、また城主の権力・武力などを象徴として美しく立派な仕上がりの建築です。

城郭様式

日本の城は江戸時代に入って戦乱が落ち着き、兵法や築城方法など軍事によって様式が異なります。

山城

山の地形を利用して築かれた城です。

比高150メートル以上のものを対象とし、主に中世以前に造られました。

平城

戦乱が落ちつき、城の役目が軍事だけでなく政治の拠点としても重要視されるようになった江戸時代以降に多くみられます。

平地に築かれた城で石垣や堀(濠)で防御しているものが多いです。

平山城

小高い山や丘と平地を包括した山城と平城を合わせたような城のことを言います。

主に中世以降に建築されたものを指します。

水城

海や湖沼近くに建築し、それらを城の防御に利用した城のことを言います。

城郭形式

城全体を一定のエリアで複数に区切って囲いをつけ、敵の侵入を防ぐ作りをしているのが、日本の城の基本の構造となります。

この仕切られた一定の区画のことを曲輪(くるわ)と言い、曲輪をどこにどのように配置するかが城のセキュリティに直結します。

これを縄張(なわばり)と言い、城郭形式とはこれを指します。

曲輪の並べ方は、4つの基本となる形式に分類されます。

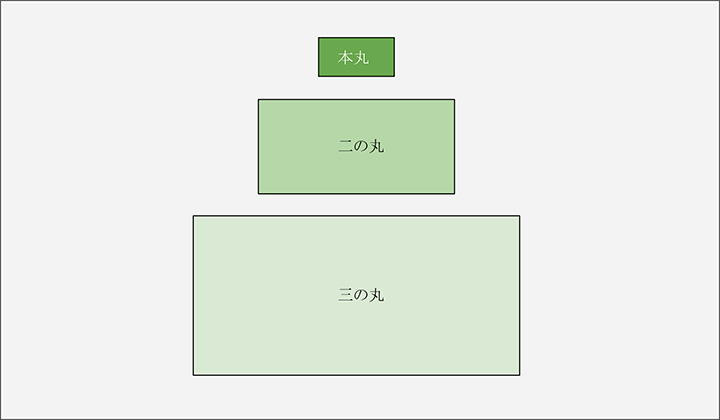

連郭(れんかく)式

本丸と二の丸、三の丸を直線上に並列に曲輪を並べた形式のことを言います。

奥行きが深くなり、本丸の両脇や背後が露出してしまう構造で、松山城などがこれにあたります。

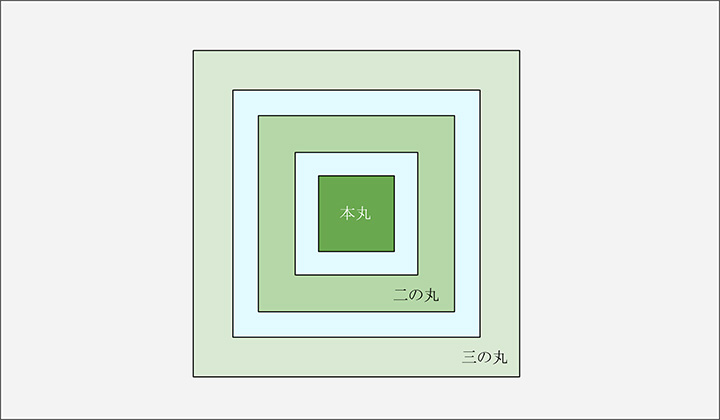

輪郭(りんかく)式

平城に多く見られ、本丸を中心に全方位に放射状に郭が広がって行く城郭の基本形態を言います。

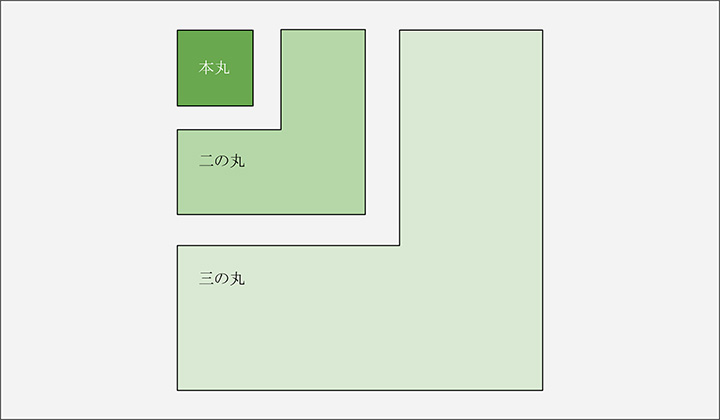

悌郭(ていかく)式

平山城などに多く見られ、城の背後に山や川などがある場合に用いられる後ろ堅固形のことを言います。

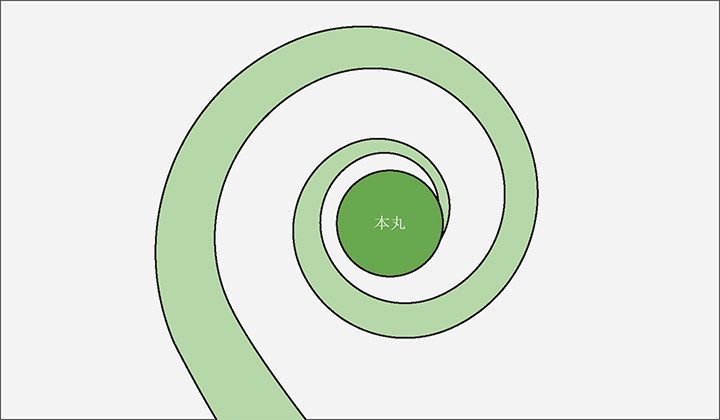

渦郭(かかく)式

本丸を中心として二の丸・三の丸が渦巻き状に配されたものを言います。

有名な城だと姫路城などがこれにあたります。

今の技術で城を作ったらどれくらいかかるのか

今の重機などがある時代に城を作ったとしたら、どれほどの時間がかかるでしょうか。

大阪城の天守閣などの複雑な構造を作るには、江戸時代では15年ほどかかりましたが、現在の技術を持ってしてもおよそ69ヶ月ほど必要だと言われています。

しかし、土木・石積み工事であれば、約32か月ほどで完成するとも言われています。

これは重機が使用できるようになった他、CADなどを用いて間違いの少ない設計や石垣の積み方を指示しやすくなったためと考えられます。

*参考元:大林組 現代技術による 豊臣期大坂城お復元と精算

技術は進化する

日々の建築技術の進化により、江戸時代に比べると現代はかなり効率的に建物を建設することができます。

これからも技術の進歩により、より効率的な建築が臨めようになるでしょう。

城に限らず、より大きな建築物も短い工期でできるようになる時代もくるかもしれませんね。

今後の技術の進歩に期待が高まります。

▽合わせて読みたい記事▽

BUILDのSNSをフォローして

最新情報をチェックしよう!