2024/01/10更新

【焼酎入門】甲類と乙類の違いは何?焼酎の分類と楽しみ方

趣味

焼酎の種類というと、芋や麦、米などを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、大きく「連続式蒸留焼酎(甲類)」と「単式蒸留焼酎(乙類)」に分類されることを知っていますか?

甲乙とあるものの、優劣が付いているわけではありません。

ただ飲んでいるだけではもったいない!それぞれの特徴を知って、もっと焼酎を楽しんでみませんか?

目次

焼酎の分類

「連続式蒸留焼酎(甲類)」と「単式蒸留焼酎(乙類)」の違いは、主に製造方法にあります。

連続式蒸留焼酎(甲類)

甲類焼酎は税法上、連続式蒸留機で蒸留したアルコール度数が36%未満の焼酎と定義されています。

連続して何度も蒸留されることでアルコール純度が高くなり、原料の風味が抑えられます。

低コストで大量生産が可能で、クセがなくアレンジもしやすいため、サワーやカクテルに使用されることが多い焼酎です。

梅酒など果実酒を作るときに使用されるホワイトリカーも、甲類焼酎です。

甲類焼酎のラベルには「連続式蒸留焼酎」「焼酎甲類」「ホワイトリカー」などの表記があります。

連続式蒸留機で蒸留したもので、アルコール度数36%未満

*おすすめの飲み方

サワー、カクテル、果実酒など

単式蒸留焼酎(乙類)

乙類焼酎は、単式蒸留機で蒸留したアルコール度数が45%未満の焼酎と定義されています。

基本的に一度のみの蒸留のため、大量生産はできず甲類焼酎に比べて高価になりますが、原料の風味や味わいが楽しめるのが特徴です。

焼酎と聞いて連想される芋焼酎、麦焼酎、米焼酎などは乙類焼酎の定番ですね。

個性が色濃く現れる乙類焼酎は、ストレートやロック、お湯割りなどで香りや風味を楽しみます。

乙類焼酎のラベルには「単式蒸留焼酎」「焼酎乙類」「本格焼酎」などの表記があります。

単式蒸留機で蒸留したもので、アルコール度数45%以下

*おすすめの飲み方

ストレート、ロック、水割り、お湯割りなど

混和焼酎とは?

乙類焼酎と甲類焼酎をブレンドした焼酎のことを「混和焼酎」と言います。

個性豊かな風味の乙類焼酎と、スッキリとした飲み口の甲類焼酎のいいとこどりをしたような焼酎です。

麦焼酎と甲類焼酎をブレンドした場合も、ラベルには「麦焼酎」と表示ができるため、本格焼酎と混同してしまわないように注意しましょう。

また、ラベルには混和焼酎の表示に関する自主基準も設けられています。

甲乙の割合によって表示が変わり、甲類焼酎が50%以上だった場合は「甲類乙類混和」、50%未満の場合は「乙類甲類混和」と表記されています。

泡盛と焼酎の違いは?

沖縄のお酒として有名な泡盛ですが、実は税法上の分類としては単式蒸留焼酎になります。

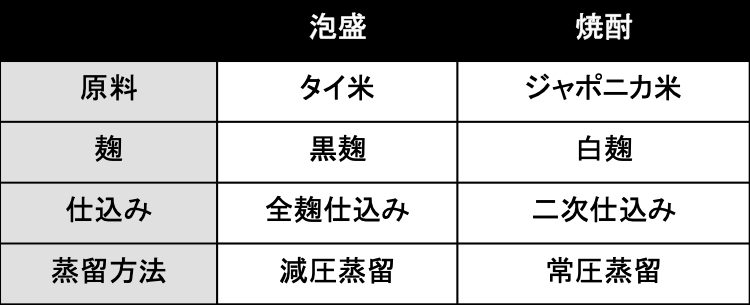

しかし泡盛には通常の単式蒸留焼酎とは異なった原料や麹、仕込みなど、大きな特徴があります。

主に使用される原料や麹が焼酎と違うだけでなく、仕込みや蒸留方法が違うため、泡盛独特の甘い香りや強い風味のある仕上がりになります。

また、3年以上熟成した泡盛を「古酒(くーす)」といいます。

年数と共に深い味わいに変化していく泡盛を楽しむことができます。

ウイスキーと麦焼酎の違い

ウイスキーも、モルトウイスキーと呼ばれる焼酎と同じ麦が原料の蒸留酒がありますが、麦焼酎との違いは、アルコール発酵させるための糖化方法の違いや、発酵期間、貯蔵方法・熟成期間が異なります。

ウイスキーの場合、麦を発酵させるために「麦芽」を使いますが、焼酎の場合は「麹」を使用します。

そして発酵期間はウイスキーが2〜3日ほどが多く、麦焼酎は3週間ほどかけて発酵させます。

貯蔵方法や熟成期間は、ウイスキーが樽で3年以上の熟成期間なのに対し、麦焼酎はステンレス製やホーロー製の容器で、1〜3ヶ月の熟成期間が多いです。

糖化させるための原料や発酵期間、貯蔵方法、熟成期間が違うだけで、全く違うお酒になることがわかりますね。

▽ウイスキーの基本や飲み方についてはこちら▽

ちなみに、ブランデーも蒸留酒ですが、ウイスキーが麦などの穀類からできているのに対し、ブランデーはブドウなどの果実からできている違いがあります。

もっと焼酎を楽しもう

ひとえに焼酎といっても、いくつかの種類があり、原料の違いや泡盛なども含めると、さらに多くの焼酎が存在します。

知識を深めれば、その分新しい楽しみ方が見えてくる焼酎の世界。

次に焼酎を飲むときは、ぜひその種類を意識して選んでみてください!

▽焼酎の割り方についてはこちら▽

▽お酒に関するそのほかおすすめの記事▽

BUILDのSNSをフォローして

最新情報をチェックしよう!